Vue globale sur nos positionnements politiques

Pourquoi écrire ce texte?

Ce texte s’inscrit dans une série abordant des points spécifiques cadrant le Mallouestan. Comme les textes sur la liberté individuelle, le militantisme et le confort, ce texte a pour objectif d’aborder des incompréhensions et des interprétations auxquelles nous faisons souvent face. L’intérêt est donc d’éclaircir nos positions, de les rendre accessibles et partageables. De fait, nous souhaitons que ces contenus soient utilisés de manière critique, que ce soit à l’égard de positions différentes ou, au contraire, que ces textes et leur substance soient critiqués et questionnés en tant que tels. Notre collectif a toujours valorisé la critique constructive et le questionnement extérieur que nous voyons essentiel.les à la construction des différentes alternatives auxquelles nous prétendons.

Nous sommes régulièrement confronté·es à des personnes cherchant à nous situer sur l’échiquier politique, et notamment au sein du dualisme gauche-droite. Nos positions - explicitées dans nos différents textes - et les valeurs que nous défendons sur place ne semblent à priori pas suffisantes pour comprendre nos intentions politiques. Nous nous retrouvons donc, régulièrement, à devoir nous justifier à cet égard en nous positionnant sur un spectre dont - nous l’expliquerons dans ce texte - nous ne reconnaissons pas le sens. Cet outil a été créé par un système1 (1) Le système désigne les mécanismes de domination structurant les sociétés mondialisées, en particulier occidentales, c'est-à-dire les sociétés extractivistes, productivistes, coloniales, techno-industrielles et technocratiques. Il englobe également l’ensemble des dynamiques intriquées et interdépendantes nécessaires à sa reproduction. que nous rejetons de toutes parts et dans lequel, effectivement, il est difficile de nous placer. Nous ne comprenons pas, ou plutôt nous ne reconnaissons pas, la valeur de se situer soi-même sur ce spectre. Il nous semble, au-delà d’un exercice déclaratif, que cela n’aurait aucune garantie. En effet, une personne ou un groupe pourrait se dire de gauche mais, en réalité, ne pas porter les valeurs correspondantes.

De quoi allons-nous parler ?

Nous allons donc, dans ce texte, expliquer pourquoi nous ne reconnaissons aucun sens à la dichotomie gauche-droite en ce qui concerne notre positionnement, et proposer d’autres grilles de lecture en nous situant à leur égard. Nous nous situerons donc sur de nombreux sujets et valeurs en montrant comment notre axiologie (les valeurs que nous trouvons souhaitables) est difficilement cadrable par le dualisme mentionné ci-dessus. Comme précisé précédemment, ce texte fait partie d’un travail de notre collectif pour rendre nos positions plus accessibles et étayées. Nous nous appuierons donc sur de nombreuses ressources pour éviter de nous répéter mais, malgré cela, nous tenterons d’être aussi clair·es que possible sur les nombreux sujets et valeurs discordantes dans nos milieux. Les différents dualismes sur lesquels nous allons nous positionner dans la deuxième partie de ce texte n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. Nous avons choisi ceux qui nous semblaient les plus pertinents : d’un côté, nous avons essayé de nous prononcer sur les sujets fondamentaux qui distinguent habituellement les positions politiques, et de l’autre, sur certains sujets spécifiques qui permettent de mieux comprendre la vision du Mallouestan.

Ce texte ne pourra pas être exhaustif non plus sur chacun de ces sujets. De nombreux points resteront donc, pour celles et ceux qui sont moins familier·es avec les notions utilisées, probablement très abstraits. Nous essaierons par la suite, pour les points où ce n’est pas déjà le cas, de les expliquer et de les rendre plus accessibles à travers de nouveaux textes et articles.

En quoi le dualisme gauche-droite ne fonctionne pas?

Le dualisme gauche-droite est historiquement le prisme principal pour juger du positionnement politique et axiologique des partis politiques, des collectifs, des individus ou, plus généralement, des positions. Pourtant, il n’est pas simple d’en donner une définition, tout au moins d’expliquer le spectre que ces deux absolus créent. Plusieurs simplifications sont souvent utilisées, mais aucune ne semble être cohérente. La simplification extrême voudrait que la gauche soit porteuse d’égalité et la droite de liberté. Cette égalité inclurait notamment l’inclusivité, la redistribution des richesses, des droits égaux au mariage peu importe l’orientation sexuelle, et une opposition à la valorisation des hiérarchies. Pour sa part, la liberté se caractériserait par un droit d’entreprendre, de contractualiser, d’accumuler du capital par l’action de la méritocratie où chacun·e, au travers de choix non entravés par le collectif, pourrait atteindre ses objectifs, et par un certain goût pour la hiérarchie. Pourtant, la hiérarchie semble contradictoire avec l’idéal de liberté auquel, au contraire, les valeurs anarchistes de gauche semblent mieux correspondre. Nous ne pouvons donc pas résumer la gauche et la droite à la liberté ou à l’égalité, et ce pour de nombreuses autres raisons.

Effectivement, cette opposition est souvent simplifiée autrement : d’un côté, ce goût de la hiérarchie est assimilé au fascisme (dans le cas de la droite), et la gauche, quant à elle, est souvent associée au communisme (sous entendu la promesse de libération du communisme et non ce qui caractérise les échecs, surtout à cet égard, de sa mise en pratique comme par exemple en URSS). Autrement dit, plus l’on tendrait vers le communisme, plus on serait de gauche, et, au contraire, plus on souhaiterait une société verticale, plus on serait de droite. Cette simplification ne réussit pas à expliquer une position centriste ni les nombreuses autres valeurs portées par celles et ceux qui, par usage, sont considéré·es comme de droite ou de gauche. L’économie libérale est considérée comme de droite, pourtant la hiérarchie2 (2) Par hiérarchie, on entend ici des formes de hiérarchies sociétales, politiques ou structurelles. Par exemple, une hiérarchie de classe, un rapport de pouvoir sexiste ou une vision hiérarchique de la race. ne semble pas en être une valeur très importante. Au contraire, des idées comme la loi du marché semblent prétendre que toustes seraient égaux·les en potentiel. Pourquoi classer de droite, et souvent pour beaucoup de façon assez proche sur le spectre, le parti macroniste et le Rassemblement National ? Il y a pourtant un écart, très important entre ces deux partis. D’un coté un projet très libéral (économie libérale, pro-Europe et mondialisation, liberté individuelle) et de l’autre le Rassemblement National (nationalisme, hiérarchie). Ce classement ne semble pas être des plus pertinents.

Il en va de même pour la simplification qui oppose le progressisme (à gauche) au conservatisme (à droite). Outre le populisme macroniste, autrement dit la séduction d’un électorat d’extrême droite au travers de propos typiquement associés à l’extrême droite, il est difficile de caractériser le programme de Macron comme conservateur. En tout cas, pas dans le sens historique. La vision macroniste soutient effectivement, de façon non assumée, la conservation de privilèges économiques, mais les différents autres positionnements sociaux qu’elle endosse ne semblent pas représenter un intérêt au-delà de l’électorat à convaincre. Effectivement, pour prendre quelques exemples, le mariage homosexuel ou la transidentité ne semblent pas être des freins au projet économique libéral3 (3) Les programmes d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022 comportaient plusieurs propositions socialement progressistes, bien que celles-ci soient souvent subordonnées à une vision libérale de l’économie et de la société. En 2017, son programme incluait l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, mesure adoptée en 2021, ainsi qu’une volonté de renforcer la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Il a également maintenu et consolidé des avancées comme le mariage pour toustes, sans chercher à revenir sur ces acquis comme certains partis plus conservateurs. En 2022, son programme mettait l’accent sur l’égalité femmes-hommes, avec des promesses de sanctions accrues contre les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, ainsi que sur des engagements en faveur des droits LGBTQIA+, notamment la reconnaissance de la filiation pour les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger. Toutefois, ces mesures étaient des ajustements pragmatiques plutôt qu’un véritable engagement idéologique en faveur du progressisme social, Macron préférant généralement une approche réformiste et consensuelle plutôt qu’un changement structurel profond., car leur normalisation et l’intégration des personnes peut ouvrir de nouveaux marchés. La politique d’Obama illustre bien cela : elle était libérale tout en prétendant défendre les minorités. Pour ces projets politiques, ces questions sont un non-sujet de fond. Nous ne cherchons pas ici à banaliser le danger que ce non-positionnement ainsi que le conformisme à l’électorat d’extrême droite impliquent, mais à expliciter notre difficulté à résumer ce dualisme à une simple opposition entre une droite conservatrice de plus en plus libérale économiquement et une extrême droite qui ne l’est pas (elle est plutôt protectionniste, opposée au libre échange).

L’extrême gauche agit de façon similaire, en adoptant des sujets et des priorités du progressisme [ici le projet politique et non comme synonyme de progès sociaux] par conformisme électoral. Les plus progressistes, la nouvelle gauche4 (4) La Nouvelle Gauche désigne un courant politique et intellectuel apparu dans la seconde moitié du XXe siècle, en rupture avec le marxisme orthodoxe et les mouvements ouvriers traditionnels. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la lutte des classes et la révolution économique, elle élargit les combats progressistes à des questions culturelles et sociales comme les droits civiques, le féminisme, l’écologie, l’anti-impérialisme et les luttes identitaires. Ce terme est notamment utilisé pour qualifier des mouvements comme ceux des années 1960 en Europe et aux États-Unis, avec des figures comme Herbert Marcuse (École de Francfort), qui critiquait la société de consommation et les formes modernes d’aliénation., ne sont pas d’extrême gauche. En effet, l’extrême gauche et son électorat ne privilégient pas ces questions, par méfiance historique envers le projet libéral associé à l’idée de progrès5 (5) March, Luke (2011), "Radical Left Parties in Europe" et Charles Blattberg, "Political Philosophies and Political Ideologies".

Pour illustrer la faiblesse de ce spectre gauche-droite on pourrait prendre un exemple de 1978, où Leszek Kołakowski défendit une position à la fois conservatrice, libérale et socialiste. Il proposa une approche cohérente, une position politique fonctionnelle sans contradictions évidentes qui pourtant ne peut être représentée de façon appropriée au sein du dualisme traditionnel et illustre bien ses faiblesses.

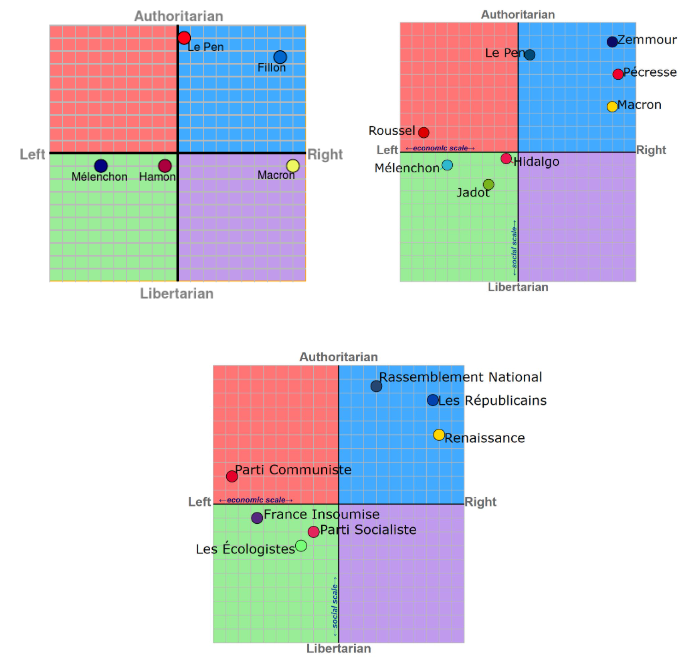

Il existe pourtant d’autres modèles que celui porté par le système1 actuel. Nous regrettons d’ailleurs que ces autres façons, ces autres prismes concernant le positionnement et la caractérisation politique ne soient pas plus utilisé·es. Par exemple, le diagramme de Nolan ajoute une dimension sociale (autoritaire et libertaire) à l’analyse, tout comme le fait le quadrant politique. L’exemple du diagramme de Nolan est surtout utilisé dans ce texte à titre d’illustration car il vient de milieux libertaires. Cela permet aussi de faire remarquer que, malgré notament cette alternative, c’est l’outil que le système dominant utilise et a produit qui est souvent privilégié. De nombreuses autres méthodes existent, du diagramme de Pournelle à la carte des valeurs d’Inglehart, en passant par des modèles à trois dimensions comme la Vosem Chart.

Pour résumer les idées de cette section, nous questionnons fortement l’utilité du dualisme gauche-droite, notamment au travers des simplifications qui lui sont associées. Dans le cas de notre vision politique, nous ne voyons pas l’intérêt de nous positionner fallacieusement dans ce dualisme alors que nos valeurs ne s’y conforment pas, et nous regrettons que d’autres méthodes, d’autres prismes et analyses ne soient pas privilégié·es. Malheureusement, comme toute simplification, ces modèles ont des faiblesses et c’est pour cela que, dans ce texte, nous essaierons d’être plus précis·es. Plutôt que d’utiliser trois dimensions, comme cela est le cas dans la Vosem Chart, nous nous positionnerons sur une dizaine de dualismes permettant, nous l’espèrons, de surmonter certaines des embûches des modèles présentés.

Ci-dessus des diagrammes de Nolan: élections 2017 en France (https://www.politicalcompass.org/france2017); élections 2022 en France; élections anticipées France 2024.

Pourquoi est-ce alors autant utilisé ?

Il est vrai que ce spectre gauche-droite est largement employé. Il serait juste de se demander si la critique ci-dessus, au vu de ce fait, n’est pas un peu trop manichéenne [sans nuance / trop catégorique / qui voit tout en noir et blanc]. Il faudrait poser cette question autrement : pourquoi, malgré les faiblesses listées ci-dessus, cette notion de droite et de gauche est-elle tant utilisée ? Comment un concept difficilement définissable — d’ailleurs défini différemment selon les pays, les disciplines ou plus généralement les interlocuteur.ices — peut-il être fonctionnel ? Si chacun.e met derrière cette idée des valeurs différentes, que se cache-t-il derrière son utilisation répandue ?

Il est d’abord important de remarquer que ce concept ne permet pas de rendre les valeurs théoriques, idéologiques ou philosophiques plus accessibles, car pour ce faire, il faudrait qu’il soit utilisé de façon ubiquitaire [d’une manière partagée et identique]. Cela signifie qu’au mieux, il permet d’avoir l’impression de parler de la même chose, des mêmes valeurs ou de la même ligne politique. Demandez autour de vous ce que sont les valeurs de gauche ou de droite, et les réponses seront très variées. De nombreux·ses penseurs et penseuses ont l’habitude de définir ce qu’iels pensent être le projet de gauche ou de droite. Par exemple, dans cette vidéo6 (6) https://youtu.be/r_B5no0PKCA?t=522, Geoffroy de Lagasnerie définit ce qui, selon lui, unit la gauche et en quoi elle s’oppose à la droite. Mais en regardant ailleurs, vous trouverez tant d’autres définitions, rarement compatibles.

Ce flou est pour nous un appauvrissement de notre capacité analytique. Autrement dit, pour l’exprimer de manière moins abstraite, ce flou fragilise notre capacité à réfléchir à ces sujets. De façon orwellienne7 (7) Dans son livre dystopique "1984", George Orwell décrit un Etat totalitaire qui, dans son arsenal d'outils de contrôle de la population, a instauré et standardisé une langue appelée novlangue. Cette langue est simplifiée et présente des contradictions permettant de limiter et de fragiliser le champ conceptuel auquel sa population a accès. L'adjectif orwellien est souvent utilisé pour décrire des situations où la langue est manipulée pour restreindre la pensée critique et la liberté d'expression., la fragilité de ce concept et son hégémonie simplifient — et donc appauvrissent — l’analyse et l’organisation politique. Pourtant, il est très commun dans les médias, les milieux militants et les collectifs comme le nôtre d’utiliser cette notion, de s’en réclamer ou de catégoriser autrui comme étant de gauche ou de droite. Pourquoi cet attachement à cette notion ?

En fait, ce dualisme est rarement utilisé dans une analyse axiologique [des valeurs défendues comme souhaitables] ou dans l’analyse du fond d’un projet politique. Bien souvent, il s’agit d’une question identitaire, d’une manière de valoriser ou de condamner. Dire « Ce collectif est d’extrême droite » signifie, en d’autres termes, que ce collectif est notre ennemi et qu’il doit être combattu, censuré ou antagonisé. De manière opposée, la phrase « On est de gauche » n’a que rarement pour but d’étayer une vision politique, économique ou sociale : elle sert bien plus souvent à se positionner dans le « bon camp ». Ainsi, des collectifs partageant peu de valeurs peuvent tous deux revendiquer être « de gauche ». Par exemple, les collectifs communistes et les collectifs anarcho-égoïstes/anarcho-individualistes8 (8) L'anarcho-égoïsme ou anarcho-individualisme est une tendance de l'anarchisme qui s'appuie principalement sur la pensée de Max Stirner, philosophe allemand du XIXe siècle, auteur de *L'Unique et sa propriété* (1844). Cette approche rejette les idéaux collectivistes ou moraux et place l’individu et sa volonté au centre de toute considération politique et sociale. se revendiqueraient d’extrême gauche malgré leurs rares points communs. Il arrive régulièrement que des collectifs se revendiquant de gauche soient « cancel » [la pratique de faire appel à retirer son soutien, d’annuler ou de boycotter] par d’autres collectifs de gauche. Plutôt que d’assumer un écart politique au sein d’un même bord, le réflexe populaire est souvent de proclamer que tel ou tel collectif est réactionnaire, fasciste ou d’extrême droite. Les mêmes mécanismes fonctionnent pour parler de la gauche dans les milieux où cette dernière est décriée.

Dans les médias, les prises de parole utilisent ces étiquettes comme argument d’autorité, permettant — comme nous venons de l’évoquer — de mettre en valeur ou de discréditer. La caractérisation du parti de La France Insoumise (LFI) comme étant d’extrême gauche en est un exemple récent. Peu de politologues classeraient LFI comme un mouvement d’extrême gauche, pourtant c’est la position majoritaire relayée dans les médias. Il est dans l’intérêt des divers dominants actuels (capitalistes, oligarques …) de maintenir cette référence défaillante afin d’effrayer les électeur.ices français·es face à un parti dont les prétentions seraient de boulverser l’ordre social.

Concrètement, nos positionnements au Mallouestan

Les positions qui nous distinguent de la droite

De notre expérience, au travers des questions qui nous sont posées, nous avons compris que l’importance pour celles et ceux qui se réclament de gauche est de s’assurer que nous ne soyons pas de droite. Commençons donc à éclaircir ce point en nous positionnant sur deux premiers dualismes.

Le premier est le degré d’intervention souhaité d’un État, créant une échelle allant du totalitarisme à l’anarchisme. Au Mallouestan, nous nous opposons à l’idée de l’État, surtout sous sa forme d’État-nation. Nous en parlons et nous détaillons notre position dans un autre texte que nous avons écrit, intitulé “Anarcho-communisme”. Nous expliquons comment et pourquoi nous nous opposons à l’État, et nos raisons d’inclure dans notre positionnement le terme de communisme. Nous sommes donc fermement opposé.es à l’intervention étatique et souhaitons un déterminisme local et territorial, comme défendu dans le municipalisme libertaire9 (9) Le municipalisme libertaire est une théorie politique développée par Murray Bookchin, qui prône l’organisation de la société en communautés autonomes et autogérées, les municipalités, où les citoyen.nes prennent directement les décisions politiques qui les concernent. Ce modèle s’oppose à la centralisation étatique et à la délégation de pouvoir, en favorisant la démocratie directe, la participation citoyenne et la gestion collective des ressources..

Ce positionnement se fait également à l’égard de la valorisation de la hiérarchie. Au Mallouestan, nous nous opposons à toute forme de hiérarchie arbitraire, définie comme indépendante de conditions matérielles la justifiant. Quand bien même une hiérarchie peut ponctuellement s’avérer nécessaire - à cause d’une urgence, d’un rapport différent à la prise de responsabilités, ou du fait d’être plus concerné·es par les conséquences d’une décision - elle se doit d’être la plus éphémère, la moins absolue et la plus révocable possible.

Le deuxième dualisme sur lequel nous allons nous positionner est le dualisme entre libéralisme et communautarisme. Ce dernier est utilisé dans le sens politique et désigne une approche considérant l’identité sociale comme étant largement façonnée par les relations communautaires et non individuelles. On ne parle pas de communautarisme dans le sens utilisé médiatiquement pour parler d’un repli réel ou supposé d’une communauté sur elle-même. Nous avons choisi d’aborder notre vision du libéralisme notamment dans un texte dédié (cf. “Anti-libéralisme”). Dans ce texte, nous expliquons pourquoi nous nous opposons à la vision hégémonique de la liberté individuelle à gauche comme à droite et nous nous positionnons sur une approche communautariste (encore une fois dans le sens explicité ci-dessus) où nous pensons que l’identité, les pratiques et le choix des personnes sont façonné.es majoritairement, voire exclusivement, par les différentes relations et conditions matérielles collectives (communautaires). L’organisation sociale et politique doit donc être pensée en fonction de ce constat comme nous le décrivons dans ce texte ainsi que dans celui sur le genre “Les question du genre”.

Ces deux positionnements suffisent normalement pour exclure toute proximité avec la droite qui, sans État, sans hiérarchie arbitraire et sans libéralisme économique, est inexistante. Autrement dit, on ne peut pas être de droite en portant nos valeurs présentées ci-dessus. Cette section couvre notre position sur les trois axes du cube Vosem (aussi connu sous le nom de Vosem Chart) soit: organisation sociale, économique et étatique.

Nos positions sur les cadres structurels et normatifs

Ce texte cherche à répondre à de nombreuses questions qui nous ont été posées. De nombreuses notions restent probablement abstraites, mais nous avons préféré limiter la longueur de ce texte tout en essayant de répondre aux nombreuses interrogations. N’hésitez pas à lire les textes évoqués pour comprendre plus en détails les notions utilisées.

Nous allons utiliser un troisième spectre pour aborder les sujets de la religion et de l’ésotérisme. Nous avons abordé ces sujets plus profondément dans notre texte sur la métaphysique, nommé “Ontologie, matérialisme et ésotérisme au Mallouestan”. Ce texte aborde l’importance que nous prêtons à ces notions et le rôle essentiel qu’elles ont dans le vivre-ensemble et l’organisation collective. Nous présentons également notre position sur un spectre entre réalisme et idéalisme10 (10) L’idéalisme et le réalisme sont deux approches philosophiques opposées concernant la nature de la réalité. L’idéalisme affirme que la réalité est fondamentalement immatérielle et dépendante de l’esprit ou de la perception ; elle est souvent associée à des penseurs comme Platon (avec son monde des idées) ou Berkeley (pour qui "être, c’est être perçu"). À l’inverse, le réalisme soutient que le monde existe indépendamment de notre conscience et de nos représentations philosophique, où nous nous sommes situé·es de façon quasi absolue du côté du premier (réalisme). Nous rejetons ainsi toute romantisation du pouvoir de la pensée et appelons à l’usage de concepts solides, ubiquitaires [partagés par toutes les parties prenantes] et cohérents.

Le quatrième dualisme est l’éternel débat entre l’acquis et l’inné. Nous rejetons fermement les deux extrêmes de ce spectre, en reconnaissant l’importance de l’acquis et du constructivisme social sans pour autant exclure les propensions et tendances que les réalités biologiques créent. Nous sommes donc en désaccord avec la vision essentialiste qui exclue l’importance du constructivisme social, mais nous rejetons tout autant la position lockienne de la tabula rasa11 (11) La notion de *tabula rasa*, popularisée par John Locke au XVIIe siècle, désigne l'idée selon laquelle l'esprit humain naît vierge de toute connaissance ou prédisposition innée, et se construit exclusivement par l'expérience et la perception. Cette conception s'oppose aux théories innéistes qui postulent l'existence de savoirs ou de structures mentales préexistantes. Elle s'oppose aussi à d'autres conceptions de la *tabula rasa* considérant l'entendement humain comme étant une tablette de cire avec une certaine plasticité, une certaine forme et donc des limites et prédispositions définies avant les premières empreintes. Défendue par des empiristes comme Locke (*Essai sur l’entendement humain*, 1690), elle a influencé des penseurs des Lumières tels que Condillac et Helvétius, qui y voyaient un fondement pour l'éducation et le progrès social. Au XXe siècle, des figures comme B.F. Skinner dans le behaviorisme ont prolongé cette approche en insistant sur le rôle de l’environnement dans la formation des comportements. Toutefois, elle a été critiquée par des chercheur·euses comme Noam Chomsky, qui a argumenté en faveur de l'existence de structures cognitives innées, notamment en linguistique. qui prêche un esprit humain vierge sur lequel la socialisation vient inscrire toute l’identité. Nous rejetons l’opposition exclusive entre la biologie et la sociologie, et défendons une position où l’individu biologique est construit socialement sur la base de ses prédispositions biologiques. Autrement dit, la biologie détermine certes l’individu et son rapport à son environnement, mais au-delà de capacités et de certaines prédispositions innées, c’est le social qui construit l’individu.12 (12) Lire les travaux de Robert Sapolsky et Samah Karaki. Par exemple, l'alimentation et le type d'activité physique déterminent l'expression du génome : ces tendances sociales s'inscrivent dans les corps individuels, la création de nouveaux groupes sociaux étant simultanément une création matérielle, qui a la capacité de s'inscrire dans la biologie des corps sur le long terme. Ces questions sont très complexes, et les liens de causalité ne doivent pas être extrapolés dans le but de créer de nouveaux stéréotypes ou d'en alimenter, avec notamment l'idée que des données sur des populations à grandes échelles (études démographiques sur des milliers d'individus) ne peuvent pas être extrapolées sur des petits ensembles sur lesquels elles restent largement muettes. Une telle utilisation de la biologie serait abusive, car l'incertitude est forte à cause d'un degré de variabilité inter-individuel relativement important..

La cinquième opposition que nous souhaitons évoquer est celle du progressisme et du conservatisme. Nous n’adhérons pas à la vision progressiste, et cela nous distingue de la gauche hégémonique. Nous ne sommes pas opposé.es en tant que tels à l’amélioration des conditions de vie, de la lutte contre les rapports de domination injustes, ou plus généralement de l’épanouissement individuel, mais nous questionnons le coût que le progressisme de gauche et de droite est prêt à payer. Nous ne soutenons donc pas un progressisme13 (13) Le progressisme n’est pas simplement la recherche de progrès sociaux. Le progressisme actuel est un projet et une vision qui hérite du modernisme. Théoriquement, il est né au cours du siècle des Lumières en Europe avec l’idée que l’on peut civiliser le monde en faisant entrer la raison et les connaissances empiriques dans les fondements de la société. C’est donc un projet colonial également. Lire Harold Mah, *Enlightenment Phantasies: Cultural Identity in France and Germany* coûte que coûte, nous ne partageons pas la foi aveugle et nous décrions l’espoir salutaire associé à la technologie, à la science ou à la modernité. Nous appelons, donc, à la précaution notamment vu la capacité du capitalisme et de l’Etat à s’approprier ces questions progressistes. Pour autant nous ne défendons pas une approche conservatrice où les privilèges conquis sont jalousement convoités. Nous reconnaissons, pour autant, que de nouvelles approches et équilibres sociétaux nécessitent une patience et ne peuvent être bâclé·es. De nombreux changements proposés aujourd’hui par la gauche s’inscrivant dans cette optique progressiste le font avec une foi dans la technè, une condescendance et une prétention à l’égard de la mètis14 (14) La notion de *mètis*, telle qu’abordée par Jean-Pierre Vernant, James C. Scott et Étienne de La Boétie, désigne une forme d’intelligence pratique, rusée et contextuelle, opposée à la *technè*, qui relève d’un savoir formel, systématique et codifié. La *mètis* est une connaissance située, adaptable, ancrée dans l’expérience et l’improvisation, typique des savoirs-faires artisanaux, des stratégies de survie et des tactiques de résistance face aux formes de domination. Scott, notamment dans *Seeing Like a State*, montre comment les savoirs vernaculaires, informels et locaux (*mètis*) s’opposent aux tentatives de standardisation étatique et technocratique (*technè*), qui cherchent à imposer un ordre abstrait souvent déconnecté des réalités du terrain. En ce sens, la *mètis* incarne une forme d’autonomie et d’ingéniosité populaire, tandis que la *technè* représente une rationalisation rigide et planifiée du savoir.. Cette logique hérite de la démarche moderniste15 (15) Le modernisme est un courant culturel et intellectuel apparu à la fin du XIXe siècle, qui prône la confiance dans le progrès, la raison, la science et la technologie pour améliorer la condition humaine et transformer la société. Il se caractérise par une foi dans le pouvoir de l’innovation, de l’industrialisation et de la rationalisation pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques. ainsi que de ses défauts.

Le prochain dualisme est celui du transhumanisme et du primitivisme16 (16) Le transhumanisme est un courant de pensée qui prône l’amélioration de la condition humaine par les avancées technologiques, en particulier les biotechnologies, l’intelligence artificielle et la cybernétique. Il repose sur l’idée que l’humanité peut et doit dépasser ses limites biologiques (vieillissement, maladies, capacités cognitives restreintes) grâce à la science et à l’ingénierie. Il s’oppose en cela au primitivisme, qui critique la civilisation technologique et défend un retour à des modes de vie préindustriels ou pré-agricoles, considérés comme plus durables, autonomes et en harmonie avec la nature.. Nous explicitons notre position à l’égard de la technologie dans le texte nommé “Antitech”, où nous explorons les raisons pour lesquelles nous la rejetons. De nombreux points communs sont partagés avec l’opposition précédente concernant le progressisme. Nous rejetons une approche centrée autour de la solution technologique ignorant les coûts sociétaux et écologiques qu’elle entraîne. Malgré la proximité de notre position avec une certaine forme de primitivisme, nous nous méfions de son idéalisation. Nous n’adhérons pas non plus à un primitivisme rejetant dogmatiquement les attentes et progrès sociaux modernes ; par exemple, imaginer une société avant la sédentarité comme souhaitable en tous points en omettant ainsi les rapports de dominations souvent présents à cette période nous semble à bien des égards problématique.

Pour autant, et dans une optique d’être aussi clair·es que possible, nous rejetons un certain nombre de cadres normatifs arbitraires. Certaines personnes le remarqueront, nous partageons ce rejet avec le projet libéral. Par cadre normatif arbitraire, nous désignons des cadres moraux ou politiques limitant la liberté individuelle sans fondement sociologique. Nous pouvons utiliser comme exemple les approches religieuses, notamment fondamentalistes. Nous soutenons donc la liste non exhaustive suivante :

- nous nous opposons à la distinction genrée des rôles sociaux ainsi qu’à la notion de féminité et de masculinité ;

- nous soutenons une sexualité non tabou et indépendante de l’identité (sexuelle, genre) du ou des partenaires (voir le texte “Consentement et sexualité”) ;

Les positionnements éthiques ainsi qu’environnementaux

Le positionnement sur le prochain spectre que nous allons aborder nous diffère également de la gauche. La gauche hégémonique est plutôt relativiste morale, où tout jugement moral serait tributaire [ dépendant ] du contexte culturel ou individuel. La position à l’autre extrême de ce spectre est celui de l’absolutisme moral. Le Mallouestan a une position plutôt hybride. Nous reconnaissons le pluralisme des cadres moraux existants et reconnaissons également qu’ils sont dépendants des contextes culturels où ils sont nés. Nous rejetons également le chauvinisme occidental [le fait de privilégier les intérêts ou le point de vue occidental] à l’égard de la morale dans lequel nous avons été bercé·es. Pour autant, nous rejetons le relativisme absolu, ou ce qui s’en rapproche, de certains mouvements postmodernes17 (17) Le postmodernisme est un courant intellectuel apparu au milieu du XXe siècle, qui remet en question les fondements des grands récits universalistes, des vérités objectives et des structures fixes de pensée héritées de la modernité. Influencé par des penseurs comme Jean-François Lyotard, Michel Foucault et Jacques Derrida, il met en avant le caractère construit des discours, la relativité des savoirs et l’idée que les notions de vérité, de pouvoir et d’identité sont historiquement et culturellement situées. Le postmodernisme critique ainsi les méta-récits (Lyotard) et met en évidence les mécanismes de pouvoir sous-jacents aux discours dominants (Foucault), tout en développant des outils comme la déconstruction (Derrida) pour analyser les contradictions du langage et des institutions. Souvent appliqué à la philosophie, l’art, la littérature et la critique sociale. Nous sommes d'accord sur de nombreux points mais notre opposition à ce courant est dû principalement à un relativisme excessif. qui étriquent notre capacité à appliquer une éthique à un contexte social et collectif. Autrement dit, un relativisme absolu annihilant [ détruisant ] la possibilité d’un cadrage moral collectif.

Nous pensons donc qu’il est nécessaire d’ancrer une éthique dans une forme d’absolu local. Les travaux de Quentin Meillassoux ou de Drew M. Dalton ouvrent des pistes pour réussir à surmonter la critique historique libérale de la possibilité de ces absolus. Nous pensons qu’il est souhaitable que cette éthique soit construite précautionneusement, en minimisant les biais occidentaux, et qu’elle ne doit pas s’inscrire dans un projet universaliste [ici une volonté de le propager au monde entier] comme le fait le progressisme.

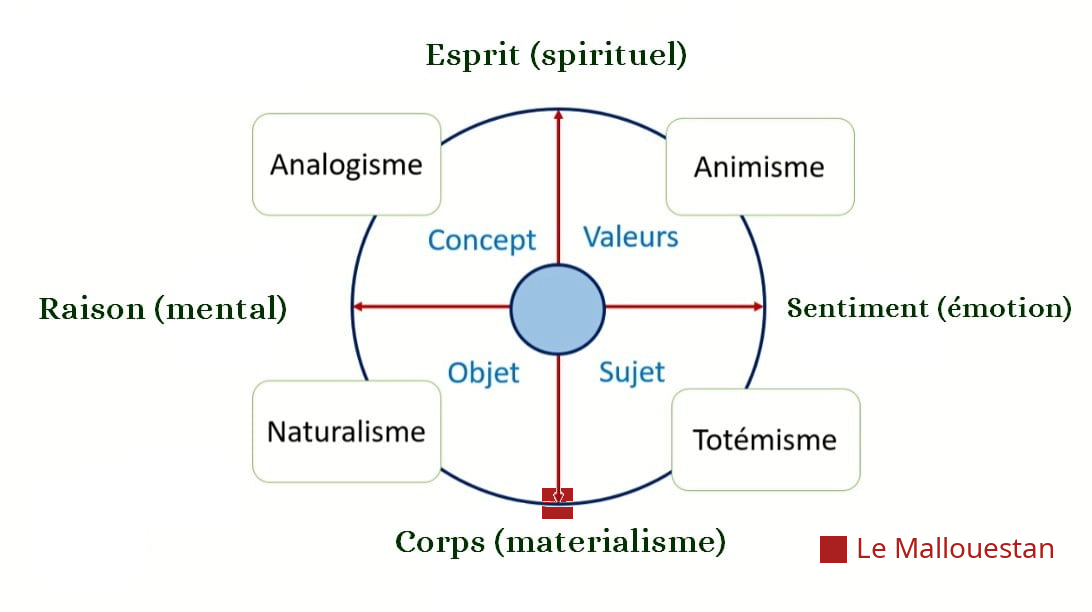

Sur le plan cosmologique [la vision des lois régissant l’univers] et de notre existence humaine en son sein, le Mallouestan adopte ici également une position particulière. Ce spectre pourrait être borné d’un côté par l’animisme où tous les êtres vivants partagent une intériorité, par exemple une âme, et que leur “physicalité”, autrement dit leur corps et leurs capacités physiques, est ce qui les différencie. De l’autre côté de ce spectre se trouverait une position valorisant une intériorité bien distincte et une continuité et une homogénéité sur le plan physique, ce que Philippe Descola appellerait naturalisme. L’épistémologie18 de (18) Ici, "[l’]épistémologie de" permet d'englober les connaissances de Descola ainsi que la manière dont il bâtit son champ de savoir et justifie ses connaissances, en mettant en lumière ses présupposés, ses limites et ses évolutions. Descola étant critiquée, nous n’utilisons ses concepts qu’à des fins de clarté et ne cherchons pas à valider ou non l’intégralité de ces travaux. Ce spectre pourrait être décrit également de la façon suivante : d’un côté, une volonté de valoriser une nature commune entre tous les êtres vivants (animisme) et, de l’autre, une volonté de distinction par des capacités intérieures comme l’intelligence ou la conscience.

Le premier tendrait à inclure, comme dans le Sūtra du diamant19 (19) Le Sūtra du diamant est l’un des sūtra les plus connus et commentés du bouddhisme mahāyāna. Ci-après, l’extrait pertinent : "Voici, répondit le Bouddha, comment les bodhisattvas mahasattvas maîtrisent leur esprit en méditant : quel que soit le nombre d’espèces d’êtres vivants (qu’ils soient nés d’un œuf, d’une matrice, de l’humidité ou spontanément ; qu’ils aient une forme ou non ; qu’ils aient une perception ou non ; ou que l’on ne puisse dire s’ils sont dotés d’une perception ou non), nous devons tous les conduire à l’ultime Nirvana afin qu’ils soient libérés", les animaux, les végétaux, les champignons dans ce qui est méritant d’intérêt de par cette intériorité partagée. La position inverse, le naturalisme, tendrait à distinguer ces catégories par une intériorité fondamentalement distincte, par exemple l’idée d’un “je”/conscience unique et souvent par une capacité singulière qui n’existerait que chez les humain·es. Le Mallouestan ne reconnaît pas cette notion d’intériorité, ou tout au moins la trouve trop fragile pour être utilisée comme fondement cosmologique. Pour nous il n’est donc pas possible de partager une intériorité. Nous ne voyons pas non plus de justification à une distinction basée sur quelque chose d’inexistant. Nous partageons, par contre, avec la vision naturaliste descolienne la conviction que sur le plan physique, il y a une continuité matérielle entre les individus humains ou non. Autrement dit, les conditions matérielles définissant les identités ne présentent pas de disruption mais appartiennent à un plan continu partagé par toustes.

Cette idée nous amène à notre dernier dualisme, qui concerne l’inclusion ou non des autres êtres vivants dans la sphère morale. D’un côté, on pourrait citer le chauvinisme humain qui exclurait de manière absolue tout ce qui n’appartient pas à l’espèce Homo sapiens, et, de l’autre, une approche d’écologie profonde20 (20) L'écologie profonde dans ce texte est utilisé dans son sens premier, étant une approche philosophique et éthique qui prône une vision holistique et égalitaire de la nature, en reconnaissant une valeur intrinsèque de tous les êtres vivants et des écosystèmes. Mais nous rejetons les dérives de ce courant (racisme, ésotérique). qui, ici, serait une position valorisant les valeurs intrinsèques du vivant indépendamment de son utilité pour l’humanité. Le Mallouestan se positionne plutôt du côté de l’écologie profonde en adoptant une éthique environnementale qui pourrait être caractérisée d’écocentriste. Cette position est détaillée dans le texte “Éthique environnementale” où nous exposons notre approche qui rejette autant que possible la domestication et valorise la pérennité des écosystèmes que nous côtoyons.

Conclusions

Les différentes positions énoncées dans ce texte ne sont pas caractéristiques de la gauche hégémonique ni de l’extrême gauche, mais, pour autant, comme nous l’avons explicité, nous rejetons fermement l’axiologie de la droite et de l’extrême droite. Nous avons montré que ce dualisme gauche-droite était questionné et questionnable. Nous sommes loin d’être les premier.ères à le faire. Dans ce sens, nous rejoignons la revendication de “post-gauche”, terme très peu utilisé dans le monde francophone mais défendu dans le monde anglophone comme “Post-Left”. Cette position est critique de la gauche, de son axiologie, et pense notamment que le gauchisme est trop centré sur le syndicalisme, l’avant-gardisme [ici dans le sens marxiste21] (21) L’avant-gardisme marxiste désigne l’idée selon laquelle une minorité éclairée, généralement incarnée par un parti révolutionnaire ou une élite intellectuelle, doit guider la classe ouvrière vers la prise de conscience de ses intérêts et l’instauration du socialisme. L’avant-garde marxiste se donne ainsi pour mission d’éduquer, d’organiser et de diriger les masses vers la révolution, en évitant les écueils du réformisme et du spontanéisme. Ce concept a influencé de nombreux mouvements communistes, mais il a aussi été critiqué, notamment par les anarchistes et certains marxistes anti-autoritaires, qui y voient une forme de centralisation excessive menant à la bureaucratisation et à la confiscation du pouvoir par une élite politique. et le parlementarisme22 (22) Le parlementarisme désigne un système politique dans lequel le pouvoir législatif, exercé par un parlement élu, joue un rôle central dans la formation du gouvernement et l’élaboration des lois. Il repose sur la séparation des pouvoirs, avec un exécutif généralement issu de la majorité parlementaire et responsable devant celle-ci. Dans le cadre du marxisme et des critiques révolutionnaires, le parlementarisme est souvent perçu comme un outil du capitalisme destiné à canaliser les revendications populaires dans un cadre institutionnel réformiste, empêchant ainsi une transformation radicale de la société. Des penseuses comme Rosa Luxemburg ont critiqué cette forme de démocratie représentative, la considérant insuffisante pour abolir les inégalités de classe et préférant des formes d’organisations basées sur les conseils ouvriers (soviets) ou d’autres structures de démocratie directe. Les courants post-gauche, comme mentionné dans le texte, rejettent le parlementarisme en raison de son rôle dans l’intégration des luttes révolutionnaires au sein d’un système perçu comme fondamentalement réformiste et compromis avec le capitalisme., et critique par ailleurs les politiques identitaires, les tactiques militantes ainsi que les compromis faits avec le capitalisme (pour notre critique voir le texte “militantisme”), et que, pour toutes ces raisons, il est, de fait, obsolète et nuisible.

Le mouvement de post-gauche regroupe divers courants, et notamment, de façon très représentée, l’égoïsme stirnerien (que nous rejetons). Les courants primitivistes et anti-civilisationnels sont beaucoup moins représentés. Nos divers positionnements exprimés dans ce texte suffisent à clarifier notre position en permettant de comprendre notre positionnement proche des mouvances post-civilisationnelles et primitivistes 23 (23) L'utilisation de l'identité post-gauchiste est difficile pour nous de part sa composition majoritairement individualiste. Nous trouvons que malgré cela, le terme a un intérêt sur le plan de la critique de la gauche porté par ces milieux et que nous rejoignons. Il ne faut pas voir "l'école" post-gauche comme homogène, au contraire, c'est une énième catégorie vouée à être large. . Si une telle position existe, nous serions le mieux décrit.es de la manière suivante :

anarcho-comuniste néo-luddite post-gauchiste rejetant l'individualisme.

La position politique du Mallouestan est donc un mélange d’anarchisme, de communautarisme (comme défini dans ce texte), d’écologie profonde20 et de réalisme autant politique que philosophique (matérialisme).

Notes

- Le système désigne les mécanismes de domination structurant les sociétés mondialisées, en particulier occidentales, c’est-à-dire les sociétés extractivistes, productivistes, coloniales, techno-industrielles et technocratiques. Il englobe également l’ensemble des dynamiques intriquées et interdépendantes nécessaires à sa reproduction.

- Par hiérarchie, on entend ici des formes de hiérarchies sociétales, politiques ou structurelles. Par exemple, une hiérarchie de classe, un rapport de pouvoir sexiste ou une vision hiérarchique de la race.

- Les programmes d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022 comportaient plusieurs propositions socialement progressistes, bien que celles-ci soient souvent subordonnées à une vision libérale de l’économie et de la société. En 2017, son programme incluait l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, mesure adoptée en 2021, ainsi qu’une volonté de renforcer la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Il a également maintenu et consolidé des avancées comme le mariage pour toustes, sans chercher à revenir sur ces acquis comme certains partis plus conservateurs. En 2022, son programme mettait l’accent sur l’égalité femmes-hommes, avec des promesses de sanctions accrues contre les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, ainsi que sur des engagements en faveur des droits LGBTQIA+, notamment la reconnaissance de la filiation pour les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger. Toutefois, ces mesures étaient des ajustements pragmatiques plutôt qu’un véritable engagement idéologique en faveur du progressisme social, Macron préférant généralement une approche réformiste et consensuelle plutôt qu’un changement structurel profond.

- La Nouvelle Gauche désigne un courant politique et intellectuel apparu dans la seconde moitié du XXe siècle, en rupture avec le marxisme orthodoxe et les mouvements ouvriers traditionnels. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la lutte des classes et la révolution économique, elle élargit les combats progressistes à des questions culturelles et sociales comme les droits civiques, le féminisme, l’écologie, l’anti-impérialisme et les luttes identitaires. Ce terme est notamment utilisé pour qualifier des mouvements comme ceux des années 1960 en Europe et aux États-Unis, avec des figures comme Herbert Marcuse (École de Francfort), qui critiquait la société de consommation et les formes modernes d’aliénation.

- March, Luke (2011), Radical Left Parties in Europe et Charles Blattberg, *Political Philosophies and Political Ideologies**

- Lien

- Dans son livre dystopique “1984”, George Orwell décrit un Etat totalitaire qui, dans son arsenal d’outils de contrôle de la population, a instauré et standardisé une langue appelée novlangue. Cette langue est simplifiée et présente des contradictions permettant de limiter et de fragiliser le champ conceptuel auquel sa population a accès. L’adjectif orwellien est souvent utilisé pour décrire des situations où la langue est manipulée pour restreindre la pensée critique et la liberté d’expression.

- L’anarcho-égoïsme ou anarcho-individualisme est une tendance de l’anarchisme qui s’appuie principalement sur la pensée de Max Stirner, philosophe allemand du XIXe siècle, auteur de L’Unique et sa propriété (1844). Cette approche rejette les idéaux collectivistes ou moraux et place l’individu et sa volonté au centre de toute considération politique et sociale.

- Le municipalisme libertaire est une théorie politique développée par Murray Bookchin, qui prône l’organisation de la société en communautés autonomes et autogérées, les municipalités, où les citoyen.nes prennent directement les décisions politiques qui les concernent. Ce modèle s’oppose à la centralisation étatique et à la délégation de pouvoir, en favorisant la démocratie directe, la participation citoyenne et la gestion collective des ressources.

- L’idéalisme et le réalisme sont deux approches philosophiques opposées concernant la nature de la réalité. L’idéalisme affirme que la réalité est fondamentalement immatérielle et dépendante de l’esprit ou de la perception ; elle est souvent associée à des penseurs comme Platon (avec son monde des idées) ou Berkeley (pour qui “être, c’est être perçu”). À l’inverse, le réalisme soutient que le monde existe indépendamment de notre conscience et de nos représentations

- La notion de tabula rasa, popularisée par John Locke au XVIIe siècle, désigne l’idée selon laquelle l’esprit humain naît vierge de toute connaissance ou prédisposition innée, et se construit exclusivement par l’expérience et la perception. Cette conception s’oppose aux théories innéistes qui postulent l’existence de savoirs ou de structures mentales préexistantes. Elle s’oppose aussi à d’autres conceptions de la tabula rasa considérant l’entendement humain comme étant une tablette de cire avec une certaine plasticité, une certaine forme et donc des limites et prédispositions définies avant les premières empreintes. Défendue par des empiristes comme Locke (Essai sur l’entendement humain, 1690), elle a influencé des penseurs des Lumières tels que Condillac et Helvétius, qui y voyaient un fondement pour l’éducation et le progrès social. Au XXe siècle, des figures comme B.F. Skinner dans le behaviorisme ont prolongé cette approche en insistant sur le rôle de l’environnement dans la formation des comportements. Toutefois, elle a été critiquée par des chercheur·euses comme Noam Chomsky, qui a argumenté en faveur de l’existence de structures cognitives innées, notamment en linguistique.

- Lire les travaux de Robert Sapolsky et Samah Karaki. Par exemple, l’alimentation et le type d’activité physique déterminent l’expression du génome : ces tendances sociales s’inscrivent dans les corps individuels, la création de nouveaux groupes sociaux étant simultanément une création matérielle, qui a la capacité de s’inscrire dans la biologie des corps sur le long terme. Ces questions sont très complexes, et les liens de causalité ne doivent pas être extrapolés dans le but de créer de nouveaux stéréotypes ou d’en alimenter, avec notamment l’idée que des données sur des populations à grandes échelles (études démographiques sur des milliers d’individus) ne peuvent pas être extrapolées sur des petits ensembles sur lesquels elles restent largement muettes. Une telle utilisation de la biologie serait abusive, car l’incertitude est forte à cause d’un degré de variabilité inter-individuel relativement important.

- Le progressisme n’est pas simplement la recherche de progrès sociaux. Le progressisme actuel est un projet et une vision qui hérite du modernisme. Théoriquement, il est né au cours du siècle des Lumières en Europe avec l’idée que l’on peut civiliser le monde en faisant entrer la raison et les connaissances empiriques dans les fondements de la société. C’est donc un projet colonial également. Lire Harold Mah, Enlightenment Phantasies: Cultural Identity in France and Germany

- La notion de mètis, telle qu’abordée par Jean-Pierre Vernant, James C. Scott et Étienne de La Boétie, désigne une forme d’intelligence pratique, rusée et contextuelle, opposée à la technè, qui relève d’un savoir formel, systématique et codifié. La mètis est une connaissance située, adaptable, ancrée dans l’expérience et l’improvisation, typique des savoirs-faires artisanaux, des stratégies de survie et des tactiques de résistance face aux formes de domination. Scott, notamment dans Seeing Like a State, montre comment les savoirs vernaculaires, informels et locaux (mètis) s’opposent aux tentatives de standardisation étatique et technocratique (technè), qui cherchent à imposer un ordre abstrait souvent déconnecté des réalités du terrain. En ce sens, la mètis incarne une forme d’autonomie et d’ingéniosité populaire, tandis que la technè représente une rationalisation rigide et planifiée du savoir.

- Le modernisme est un courant culturel et intellectuel apparu à la fin du XIXe siècle, qui prône la confiance dans le progrès, la raison, la science et la technologie pour améliorer la condition humaine et transformer la société. Il se caractérise par une foi dans le pouvoir de l’innovation, de l’industrialisation et de la rationalisation pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques.

- Le transhumanisme est un courant de pensée qui prône l’amélioration de la condition humaine par les avancées technologiques, en particulier les biotechnologies, l’intelligence artificielle et la cybernétique. Il repose sur l’idée que l’humanité peut et doit dépasser ses limites biologiques (vieillissement, maladies, capacités cognitives restreintes) grâce à la science et à l’ingénierie. Il s’oppose en cela au primitivisme, qui critique la civilisation technologique et défend un retour à des modes de vie préindustriels ou pré-agricoles, considérés comme plus durables, autonomes et en harmonie avec la nature.

- Le postmodernisme est un courant intellectuel apparu au milieu du XXe siècle, qui remet en question les fondements des grands récits universalistes, des vérités objectives et des structures fixes de pensée héritées de la modernité. Influencé par des penseurs comme Jean-François Lyotard, Michel Foucault et Jacques Derrida, il met en avant le caractère construit des discours, la relativité des savoirs et l’idée que les notions de vérité, de pouvoir et d’identité sont historiquement et culturellement situées. Le postmodernisme critique ainsi les méta-récits (Lyotard) et met en évidence les mécanismes de pouvoir sous-jacents aux discours dominants (Foucault), tout en développant des outils comme la déconstruction (Derrida) pour analyser les contradictions du langage et des institutions. Souvent appliqué à la philosophie, l’art, la littérature et la critique sociale. Nous sommes d’accord sur de nombreux points mais notre opposition à ce courant est dû principalement à un relativisme excessif.

- Ici, “[l’]épistémologie de” permet d’englober les connaissances de Descola ainsi que la manière dont il bâtit son champ de savoir et justifie ses connaissances, en mettant en lumière ses présupposés, ses limites et ses évolutions.

- Le Sūtra du diamant est l’un des sūtra les plus connus et commentés du bouddhisme mahāyāna. Ci-après, l’extrait pertinent : “Voici, répondit le Bouddha, comment les bodhisattvas mahasattvas maîtrisent leur esprit en méditant : quel que soit le nombre d’espèces d’êtres vivants (qu’ils soient nés d’un œuf, d’une matrice, de l’humidité ou spontanément ; qu’ils aient une forme ou non ; qu’ils aient une perception ou non ; ou que l’on ne puisse dire s’ils sont dotés d’une perception ou non), nous devons tous les conduire à l’ultime Nirvana afin qu’ils soient libérés”

- L’écologie profonde dans ce texte est utilisé dans son sens premier, étant une approche philosophique et éthique qui prône une vision holistique et égalitaire de la nature, en reconnaissant une valeur intrinsèque de tous les êtres vivants et des écosystèmes. Mais nous rejetons les dérives de ce courant (racisme, ésotérique).

- L’avant-gardisme marxiste désigne l’idée selon laquelle une minorité éclairée, généralement incarnée par un parti révolutionnaire ou une élite intellectuelle, doit guider la classe ouvrière vers la prise de conscience de ses intérêts et l’instauration du socialisme. L’avant-garde marxiste se donne ainsi pour mission d’éduquer, d’organiser et de diriger les masses vers la révolution, en évitant les écueils du réformisme et du spontanéisme. Ce concept a influencé de nombreux mouvements communistes, mais il a aussi été critiqué, notamment par les anarchistes et certains marxistes anti-autoritaires, qui y voient une forme de centralisation excessive menant à la bureaucratisation et à la confiscation du pouvoir par une élite politique.

- Le parlementarisme désigne un système politique dans lequel le pouvoir législatif, exercé par un parlement élu, joue un rôle central dans la formation du gouvernement et l’élaboration des lois. Il repose sur la séparation des pouvoirs, avec un exécutif généralement issu de la majorité parlementaire et responsable devant celle-ci. Dans le cadre du marxisme et des critiques révolutionnaires, le parlementarisme est souvent perçu comme un outil du capitalisme destiné à canaliser les revendications populaires dans un cadre institutionnel réformiste, empêchant ainsi une transformation radicale de la société. Des penseuses comme Rosa Luxemburg ont critiqué cette forme de démocratie représentative, la considérant insuffisante pour abolir les inégalités de classe et préférant des formes d’organisations basées sur les conseils ouvriers (soviets) ou d’autres structures de démocratie directe. Les courants post-gauche, comme mentionné dans le texte, rejettent le parlementarisme en raison de son rôle dans l’intégration des luttes révolutionnaires au sein d’un système perçu comme fondamentalement réformiste et compromis avec le capitalisme.

- L’utilisation de l’identité post-gauchiste est difficile pour nous de part sa composition majoritairement individualiste. Nous trouvons que malgré cela, le terme a un intérêt sur le plan de la critique de la gauche porté par ces milieux et que nous rejoignons. Il ne faut pas voir “l’école” post-gauche comme homogène, au contraire, c’est une énième catégorie vouée à être large.